Wie reden eigentlich Auszubildende und Ausbilder über Erwartungen, Werte und das Arbeiten von morgen, wenn sie wirklich mal Zeit füreinander haben?

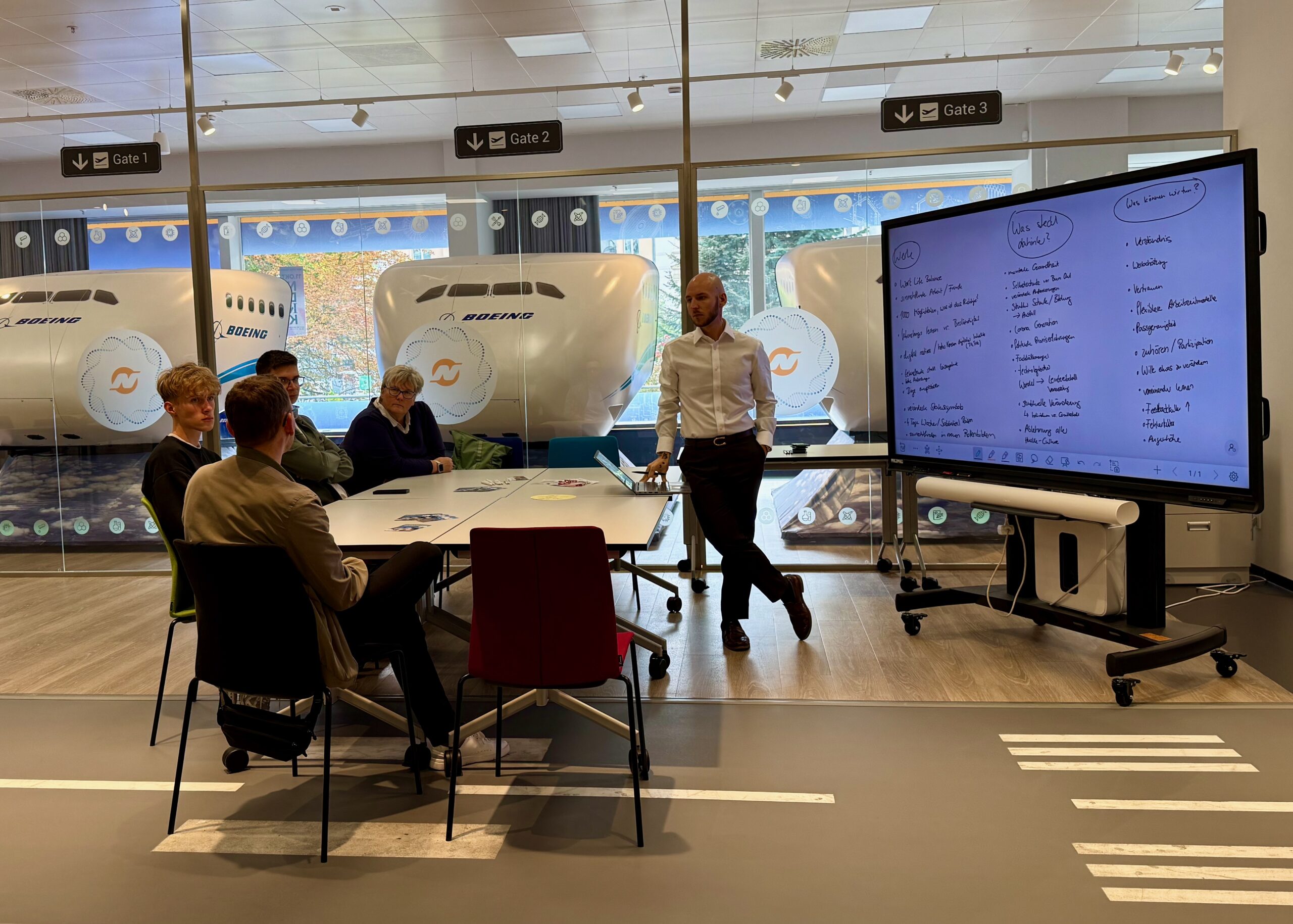

Über 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben das am 7. Oktober beim zweiten Generationendialog in der Newton Flight Academy Cottbus ausprobiert. Eingeladen hatten erneut in Kooperation das Stark-Projekt Revierwende vom DGB und das Ausbildungscluster Zukunftsmacher.

Mit dabei waren Ausbilder und Personalverantwortliche sowie erfreulich viele Azubis aus der Region. Dazu gesellten sich Akteure von IHK, Arbeitsagentur, Jobcenter, Wirtschaftsförderung Brandenburg und aus der Landespolitik. Unser Cluster war gleich mit drei Unternehmen vertreten: LEAG, EMIS-Gruppe und INEOS Styrolution.

Der Dialog als Anfang

Bereits im Juni in Görlitz hatte der Generationendialog seinen Auftakt. Damals wurde deutlich, wie groß das Bedürfnis nach Austausch ist – und wie viele Fragen offenbleiben, wenn Generationen nur übereinander statt miteinander sprechen.

Wie schon in Görlitz gab Marcus Eckelt (TU Berlin) einen fachlichen Impuls zu Bildungsbiografien junger Menschen. Deutschland ist nicht optimal aufgestellt, verliert zu viele Jugendliche, die ohne Abschluss bleiben. Österreich könnte Vorbild sein mit seinem System der überbetrieblichen Ausbildung. Ergänzt wurde das durch Moritz Baumert (Revierwende). Er präsentierte zentrale Erkenntnisse aus der Shell-Jugendstudie und der Lausitzer Jugendbefragung.

Impulse aus der Praxis: Die Bahn kann gute Ausbildung

Einen Einblick in ihre Arbeit mit jungen Leuten gaben Paul Warnstedt und Bernd Krause von DB Training und DB Recruiting. Sie zeigten, wie die Deutsche Bahn auf veränderte Lern- und Arbeitsgewohnheiten reagiert – mit modernen Lernumgebungen, intensiver Betreuung und viel Raum für Feedback. Fazit: Wenn bei der Bahn alles so gut funktionieren würde wie die Ausbildung, gäbe es deutlich weniger Beschwerden und Verspätungen.

Vier World Cafés – Generationen im Gespräch

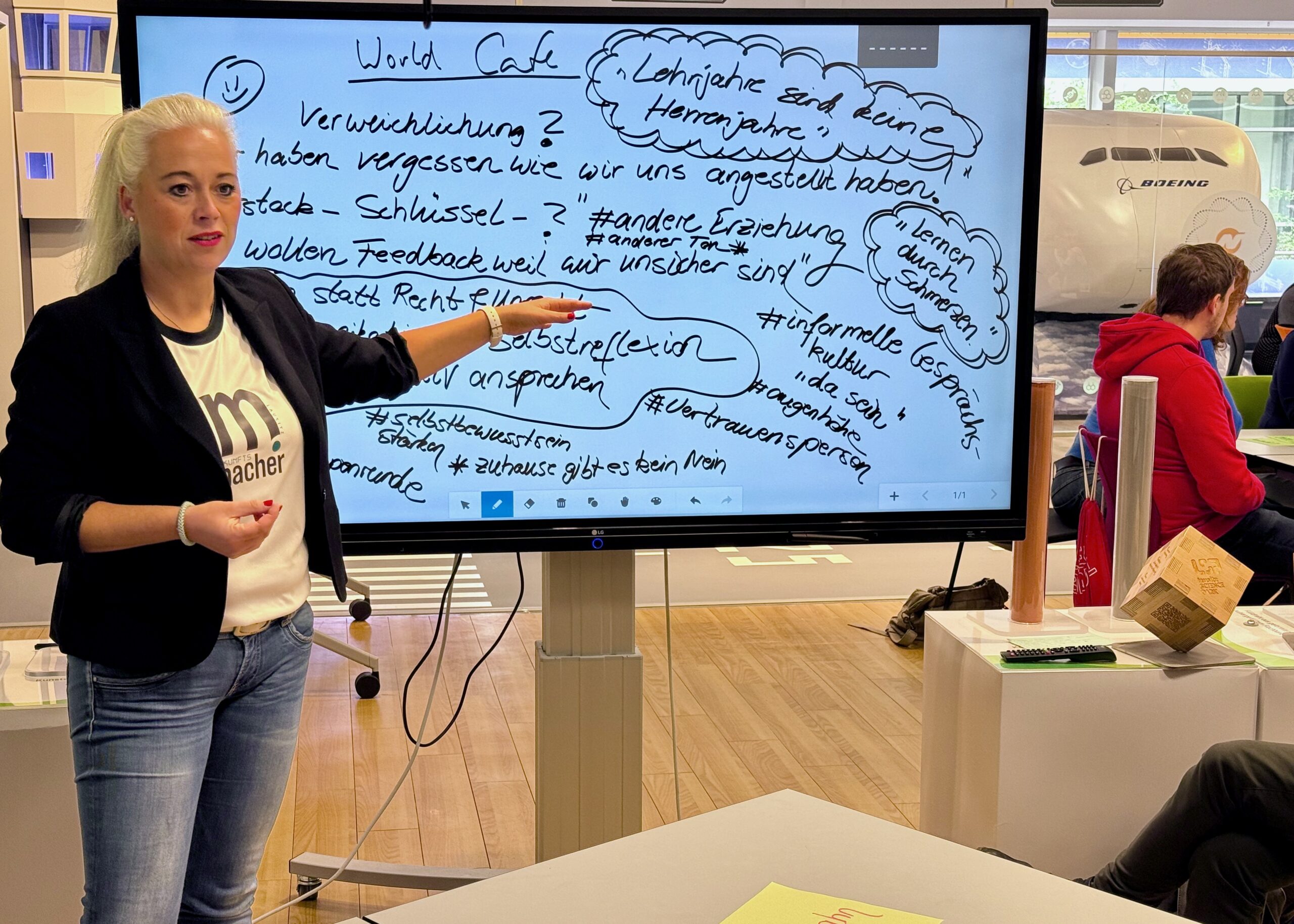

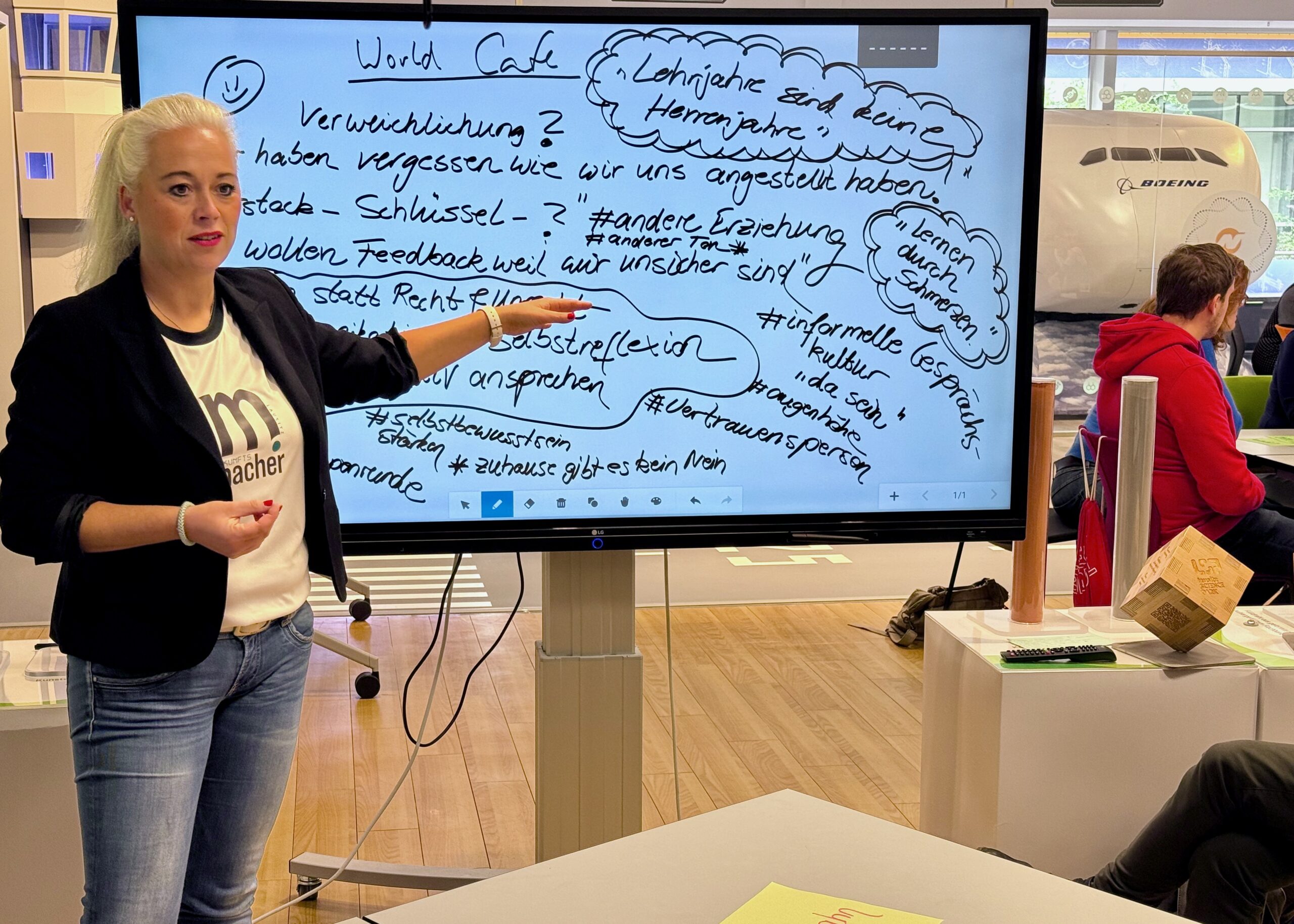

In vier moderierten Gesprächsrunden (World Cafés) diskutierten die Anwesenden die großen Fragen rund um Generationenverständnis, Ausbildung, Digitalisierung und Kommunikation.

1. Wahrnehmung und gegenseitige Erwartungen

Zentrale Beobachtungen:

- Es gibt gegenseitige Vorwürfe und Missverständnisse: Ältere empfinden Jüngere oft als nicht belastbar, häufiger krank, weniger engagiert; Jüngere erleben Ältere als belehrend und wenig verständnisvoll.

- Die soziale Kompetenz beider Seiten ist entscheidend – besonders die Fähigkeit, offen zu kommunizieren.

- Kommunikation sollte bereits in Schule, Familie und Ausbildung gestärkt werden.

- Die Diskussion um „Verweichlichung“ zeigt, dass ältere Generationen oft vergessen, wie sie selbst in der Ausbildung waren.

Mehr Selbstreflexion und Zuhören statt Rechthaben wurde gefordert.

2. Werte und Motivation der jungen Generation

Wichtige Themen:

- Zentrale Werte: Work-Life-Balance, Sinnhaftigkeit der Arbeit, Freude, Flexibilität und persönliche Entwicklung.

- Ablehnung von Hustle Culture – mentale Gesundheit und Selbstschutz stehen im Vordergrund.

- Junge Menschen wollen Dinge ausprobieren, Statussymbole verlieren an Bedeutung.

- Interesse an neuen Arbeitszeitmodellen (z. B. 4-Tage-Woche, Sabbatical).

- Hintergrund: veränderte Bildungserfahrungen (Corona, Digitalisierung), psychische Belastungen, Fachkräftemangel, technologische Umbrüche.

- Ziel ist eine gesunde Balance zwischen Leistung und Lebensfreude.

3. Ausbildung und betriebliche Realität

Zentrale Diskussionspunkte:

- Die Ausbildung muss sich stärker an der Lebensrealität der Jugendlichen orientieren.

- Theorie-Praxis-Lücke: Lerninhalte und Prüfungen passen oft nicht mehr zu betrieblichen Anforderungen.

- Digitalisierung und KI verändern Lernformen, Motivation und Kommunikationswege.

- Nutzung von Social Media kann Ausbildung sichtbarer machen.

- Wichtig sind Kompetenzen wie Kommunikation, Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Kritikfähigkeit.

- Nicht alle jungen Menschen sind gleich – es gibt keine homogene „Gen Z“.

- Schlechte Ausbildungserfahrungen (fehlende Begleitung, autoritäre Kultur) schrecken ab.

4. Lösungen und gemeinsame Perspektiven

Was können Betriebe und Ausbildende tun?

- Verständnis, Wertschätzung und Vertrauen aufbauen.

- Zuhören, Beteiligung und Feedbackkultur fördern.

- Flexible Arbeitszeitmodelle und individuelle Entwicklungspfade ermöglichen.

- Offene Fehlerkultur und gegenseitiges Lernen zwischen Jung und Alt.

- Weiterbildung und Kommunikationstraining für Ausbildende.

- Informelle Gesprächsformate („Vertrauensperson“, „Kaffeegespräch“, Format „Jammerlappen“) als Brücke zwischen Generationen.

- Bewusstsein schaffen: Werft den abgedroschenen Spruch „Lehrjahre sind keine Herrenjahre in den Müll – Lernen erfolgt heute partnerschaftlich.

- Nicht vergessen: Wie haben sich die heutigen „Alten“ denn selbst in ihrer Ausbildung angestellt?

Manuela Zauritz aus dem Cluster-Team übernahm eine Tisch-Moderation. Ihr Eindruck: Die Generation Z ist keineswegs verweichlicht – „wir Älteren haben nur vergessen, wie wir uns damals angestellt haben“, brachte es ein Teilnehmer augenzwinkernd auf den Punkt. Einig waren sich alle, was für gute Kommunikation zwischen den Generationen nötig ist: Augenhöhe, Zuhören, Nachfragen, gegenseitiges Feedback und eine informelle Gesprächskultur für Vertrauen und Offenheit. Der Wunsch der jungen Generation nach regelmäßigem Feedback ist kein Bedürfnis nach Bestätigung. Ein Vertreter der Gen Z brachte es auf den Punkt: „Wir wollen Feedback, weil wir unsicher sind.“

Fazit der Word Cafés

Der Generationendialog gelingt, wenn:

- Vorurteile abgebaut und gegenseitige Lernprozesse zugelassen werden,

- Kommunikation auf Augenhöhe gelingt,

- Betriebe den Mut haben, Ausbildungsstrukturen an die veränderte Lebensrealität der Jugend anzupassen,

- Ältere als Mentoren und nicht als Besserwisser agieren,

- junge Menschen Verantwortung übernehmen dürfen – Schritt für Schritt.

„Ursache für Diskrepanzen zwischen den Generationen ist mangelhafte Kommunikation. Es fehlt es an Fähigkeiten für ein Miteinander auf Augenhöhe. Alt und Jung haben oft gleiche Ziele, scheitern aber an Missverständnissen. Wir benötigen gemeinsame Formate zur Stärkung von Kommunikationsfähigleiten und der Entwicklung einer gemeinsamen und gesunden Feedback- und Fehlerkultur.“ Christoph Scholze, Zukunftsmacher

Wie es weitergeht

Die Kooperationspartner Zukunftsmacher und Revierwende wollen 2026 aus den diskutierten Themen konkrete Lösungen für Ausbildungsbetriebe entstehen lassen. Denn eines wurde in Cottbus klar: Der Generationendialog ist eine Chance, voneinander zu lernen und die Ausbildungskultur gemeinsam weiterzuentwickeln.

Wie reden eigentlich Auszubildende und Ausbilder über Erwartungen, Werte und das Arbeiten von morgen, wenn sie wirklich mal Zeit füreinander haben?

Über 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben das am 7. Oktober beim zweiten Generationendialog in der Newton Flight Academy Cottbus ausprobiert. Eingeladen hatten erneut in Kooperation das Stark-Projekt Revierwende vom DGB und das Ausbildungscluster Zukunftsmacher.

Mit dabei waren Ausbilder und Personalverantwortliche sowie erfreulich viele Azubis aus der Region. Dazu gesellten sich Akteure von IHK, Arbeitsagentur, Jobcenter, Wirtschaftsförderung Brandenburg und aus der Landespolitik. Unser Cluster war gleich mit drei Unternehmen vertreten: LEAG, EMIS-Gruppe und INEOS Styrolution.

Der Dialog als Anfang

Bereits im Juni in Görlitz hatte der Generationendialog seinen Auftakt. Damals wurde deutlich, wie groß das Bedürfnis nach Austausch ist – und wie viele Fragen offenbleiben, wenn Generationen nur übereinander statt miteinander sprechen.

Wie schon in Görlitz gab Marcus Eckelt (TU Berlin) einen fachlichen Impuls zu Bildungsbiografien junger Menschen. Deutschland ist nicht optimal aufgestellt, verliert zu viele Jugendliche, die ohne Abschluss bleiben. Österreich könnte Vorbild sein mit seinem System der überbetrieblichen Ausbildung. Ergänzt wurde das durch Moritz Baumert (Revierwende). Er präsentierte zentrale Erkenntnisse aus der Shell-Jugendstudie und der Lausitzer Jugendbefragung.

Impulse aus der Praxis: Die Bahn kann gute Ausbildung

Einen Einblick in ihre Arbeit mit jungen Leuten gaben Paul Warnstedt und Bernd Krause von DB Training und DB Recruiting. Sie zeigten, wie die Deutsche Bahn auf veränderte Lern- und Arbeitsgewohnheiten reagiert – mit modernen Lernumgebungen, intensiver Betreuung und viel Raum für Feedback. Fazit: Wenn bei der Bahn alles so gut funktionieren würde wie die Ausbildung, gäbe es deutlich weniger Beschwerden und Verspätungen.

Vier World Cafés – Generationen im Gespräch

In vier moderierten Gesprächsrunden (World Cafés) diskutierten die Anwesenden die großen Fragen rund um Generationenverständnis, Ausbildung, Digitalisierung und Kommunikation.

1. Wahrnehmung und gegenseitige Erwartungen

Zentrale Beobachtungen:

- Es gibt gegenseitige Vorwürfe und Missverständnisse: Ältere empfinden Jüngere oft als nicht belastbar, häufiger krank, weniger engagiert; Jüngere erleben Ältere als belehrend und wenig verständnisvoll.

- Die soziale Kompetenz beider Seiten ist entscheidend – besonders die Fähigkeit, offen zu kommunizieren.

- Kommunikation sollte bereits in Schule, Familie und Ausbildung gestärkt werden.

- Die Diskussion um „Verweichlichung“ zeigt, dass ältere Generationen oft vergessen, wie sie selbst in der Ausbildung waren.

Mehr Selbstreflexion und Zuhören statt Rechthaben wurde gefordert.

2. Werte und Motivation der jungen Generation

Wichtige Themen:

- Zentrale Werte: Work-Life-Balance, Sinnhaftigkeit der Arbeit, Freude, Flexibilität und persönliche Entwicklung.

- Ablehnung von Hustle Culture – mentale Gesundheit und Selbstschutz stehen im Vordergrund.

- Junge Menschen wollen Dinge ausprobieren, Statussymbole verlieren an Bedeutung.

- Interesse an neuen Arbeitszeitmodellen (z. B. 4-Tage-Woche, Sabbatical).

- Hintergrund: veränderte Bildungserfahrungen (Corona, Digitalisierung), psychische Belastungen, Fachkräftemangel, technologische Umbrüche.

- Ziel ist eine gesunde Balance zwischen Leistung und Lebensfreude.

3. Ausbildung und betriebliche Realität

Zentrale Diskussionspunkte:

- Die Ausbildung muss sich stärker an der Lebensrealität der Jugendlichen orientieren.

- Theorie-Praxis-Lücke: Lerninhalte und Prüfungen passen oft nicht mehr zu betrieblichen Anforderungen.

- Digitalisierung und KI verändern Lernformen, Motivation und Kommunikationswege.

- Nutzung von Social Media kann Ausbildung sichtbarer machen.

- Wichtig sind Kompetenzen wie Kommunikation, Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Kritikfähigkeit.

- Nicht alle jungen Menschen sind gleich – es gibt keine homogene „Gen Z“.

- Schlechte Ausbildungserfahrungen (fehlende Begleitung, autoritäre Kultur) schrecken ab.

4. Lösungen und gemeinsame Perspektiven

Was können Betriebe und Ausbildende tun?

- Verständnis, Wertschätzung und Vertrauen aufbauen.

- Zuhören, Beteiligung und Feedbackkultur fördern.

- Flexible Arbeitszeitmodelle und individuelle Entwicklungspfade ermöglichen.

- Offene Fehlerkultur und gegenseitiges Lernen zwischen Jung und Alt.

- Weiterbildung und Kommunikationstraining für Ausbildende.

- Informelle Gesprächsformate („Vertrauensperson“, „Kaffeegespräch“, Format „Jammerlappen“) als Brücke zwischen Generationen.

- Bewusstsein schaffen: Werft den abgedroschenen Spruch „Lehrjahre sind keine Herrenjahre in den Müll – Lernen erfolgt heute partnerschaftlich.

- Nicht vergessen: Wie haben sich die heutigen „Alten“ denn selbst in ihrer Ausbildung angestellt?

Manuela Zauritz aus dem Cluster-Team übernahm eine Tisch-Moderation. Ihr Eindruck: Die Generation Z ist keineswegs verweichlicht – „wir Älteren haben nur vergessen, wie wir uns damals angestellt haben“, brachte es ein Teilnehmer augenzwinkernd auf den Punkt. Einig waren sich alle, was für gute Kommunikation zwischen den Generationen nötig ist: Augenhöhe, Zuhören, Nachfragen, gegenseitiges Feedback und eine informelle Gesprächskultur für Vertrauen und Offenheit. Der Wunsch der jungen Generation nach regelmäßigem Feedback ist kein Bedürfnis nach Bestätigung. Ein Vertreter der Gen Z brachte es auf den Punkt: „Wir wollen Feedback, weil wir unsicher sind.“

Fazit der World Cafés

Der Generationendialog gelingt, wenn:

-

- Vorurteile abgebaut und gegenseitige Lernprozesse zugelassen werden,

- Kommunikation auf Augenhöhe gelingt,

- Betriebe den Mut haben, Ausbildungsstrukturen an die veränderte Lebensrealität der Jugend anzupassen,

- Ältere als Mentoren und nicht als Besserwisser agieren,

- junge Menschen Verantwortung übernehmen dürfen – Schritt für Schritt.

„Ursache für Diskrepanzen zwischen den Generationen ist mangelhafte Kommunikation. Es fehlt es an Fähigkeiten für ein Miteinander auf Augenhöhe. Alt und Jung haben oft gleiche Ziele, scheitern aber an Missverständnissen. Wir benötigen gemeinsame Formate zur Stärkung von Kommunikationsfähigleiten und der Entwicklung einer gemeinsamen und gesunden Feedback- und Fehlerkultur.“ Christoph Scholze, Zukunftsmacher

Wie es weitergeht

Die Kooperationspartner Zukunftsmacher und Revierwende wollen 2026 aus den diskutierten Themen konkrete Lösungen für Ausbildungsbetriebe entstehen lassen. Denn eines wurde in Cottbus klar: Der Generationendialog ist eine Chance, voneinander zu lernen und die Ausbildungskultur gemeinsam weiterzuentwickeln.